本場が認めたドイツパンの店

キャリアを捨て

単身ドイツへ修行に

齢五十の技術者、

かく挑戦せり!

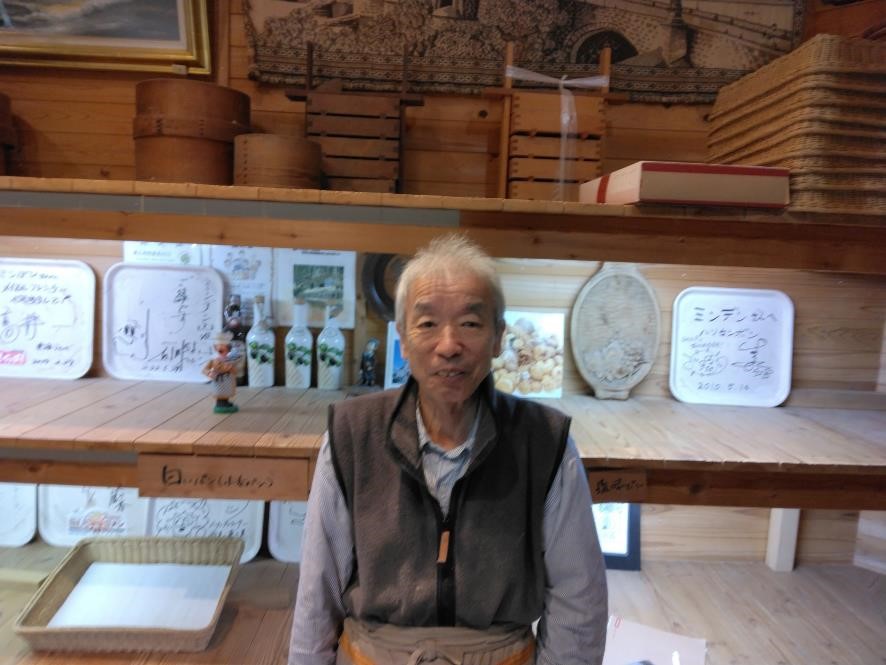

愛知県の北東部、静岡・長野の両県に近い北設楽郡豊根村でドイツパンの店「ベッケライミンデン」と「民泊みんでん」を営む山口美知英さん。名古屋市内のセラミック会社に勤務し、取締役まで上り詰めたキャリアを捨て、50歳にしてパンづくりを学ぶため、単身ドイツに渡ることを決意。4年間の修行を経て、名古屋市で「ベッケライミンデン」をオープンした後、豊根村に移住。現在もパン職人として本物のドイツパンをつくり続けています。そんな山口さんに、ドイツパンの魅力やパン職人として歩むことになったきっかけ、豊根村への移住などについて話を訊きました。

◆ドイツとの出会い

1948年11月3日、三重県鈴鹿市に生まれた山口さん。いわゆる団塊の世代であり、欧風文化にはあまり馴染みはなかったそうで、「パンとの接点もなかった」と言います。また、体力に自信はなく、運動は全くダメだったものの、「短距離走だけは早かった」と振り返ります。「私が中学生の時に本田技研の鈴鹿工場ができて。その後、鈴鹿サーキットができて全国的に知られるようになりましたが、長閑な田舎町。そんな中でぬくぬくと育った」と山口さん。「部活は吹奏楽。教科では理科が好きだったので、理科部にも所属し地質調査に明け暮れていた」そうです。

その後、名工大に進学、化学を専攻し、卒業後はセラミック関係の会社に就職。エンジニアとしてのキャリアをスタート、ホーロー関係の仕事に携わり、素材と応用の研究をしていました。「私が若い頃、化学というとドイツがお手本。だからケミカルをやっていた者にとってドイツは憧れの国」だったと言います。その後、順調にキャリアを積み、40歳位から一部商社的な業務も担当するようになると、商談や展示会などで、頻繁に渡欧するように。主にはドイツをはじめ、オーストリアやスイスといったドイツ語圏の国々。ドイツ語に関しては仕事でドイツに関わるようになってから習い始めたそうで、「一応大学で第二外国語としてドイツ語を履修していたものの、試験のための勉強しかしていなかったから、話すことなんてできませんでした」。

それで最初はNHKのドイツ語講座で勉強したものの、多くは旅行者向けの内容。あまり役に立たないということで、もっと実用的なドイツ語を学びたいと思っていたところ、母校の名工大に赴任したドイツ人のアルバ先生に師事し、本格的にドイツ語を学び始めました。週1回の授業で3、4年通うと、ある程度、話せるレベルに達していました。

◆50歳からの挑戦。背中を押してくれたアルバ先生

何度目かのドイツ出張の時のこと。仕事の関係でドイツ人の知人とカールスルーエの駅で待ち合わせをしていた山口さん。「日本人ですから約束の時間の30分前とか、下手したら1時間前に到着するのが当たり前」で、その日もかなり早目に到着し、待っていたところ「どこからかいい匂いが漂ってきて。その方向を見たら、ちょっと離れた所にパン屋さんを見つけて。時間があったから店の中を覗いたら、今まで見たこともないような、いろんな形をしたパンが、ずらりと並べられていた。私の知っているのはアンパンとか、食パンぐらい」だったので新鮮な驚きがあったそうです。何より「色ですよね。日本では見たことなかったし、ドイツでも宿泊先はヒルトン系とかシェラトン系とか、アメリカンなホテルで、出てくるパンはロールパンとか、クロワッサンとかだった」ため、それがドイツパンとのファーストコンタクト。山口さん48歳頃のことでした。

私たち日本人にとってパンと言えば小麦粉を使った白く、フワッとした感じが一般的。ところがドイツは冷涼な土地柄で小麦の栽培には不向きであり、ライ麦が主流。ライ麦は粉に挽くとグレーであるため、ドイツから北方の国々のパンはどれも黒っぽい見た目になります。また、主食であるため、大きさも尋常ではなく、「こんな大きなパンをどうやって食べるのか」と興味を持ち、その店で何点か衝動買い。仕事を終えて宿泊先に戻り、食べてみたところ思いのほか美味しく、その独特の食感にたちまち魅了されたのだそうです。ちなみによくドイツパンは硬いと言われますが、山口さんは、硬いというのは誤解だと言います。「噛み応えがあると言う意味合い。確かに柔らかくはないけど、カチコチじゃない。日本で食べられているパンは握ると潰れて小さくなるけど、ドイツパンは握っても潰れない。その違い。だから噛めば噛む程、味わいが深くなる」とドイツパンの特徴を解説してくれました。それからはドイツを訪れるたびにパン屋さんを見つけては様々なパンを購入。「日本でご飯のお供が様々あるように、ドイツではパンのお供が数多くあり、それも興味深かった」と言います。「例えば生肉。日本では難しいですが、向こうには当たり前のようにあって。それから豚のラード。日本人には考えられないでしょうが、ドイツではかなりポピュラーな存在。下味がついているのですが、これがドイツパンに合う」のだそうです。そうしてドイツパンを食しているうちに、「これをどうやって作っているのかな」と興味が湧き、次第に「作ってみたいな」となり、やがて「よし作ろう」と考えるようになりました。

ドイツパンを作りたい。その気持ちは日本に戻ってからも薄れることはありませんでした。ところが日本国内でドイツパンの作り方を学ぼうにも、学べる場所はありません。そこでアルバ先生に「パン、作ってみたいな」といった話をしました。おそらく日本人の場合、40歳、50歳になって違う世界に挑戦したいといった話を聞かされた時、「やめておきなよ」とか、「今のままでいいじゃないか」と諫めるのが一般的な反応でしょう。ところがアルバ先生の反応は違っていました。「じゃあ今度、ドイツに帰った時に訊いてみるよ」と。実際、帰国時に「こんな日本人がいるけど」と周囲に話をしたところ、巡り巡ってドレスナー銀行の秘書をしていたギルバートさんという女性の知ることとなり、一気に話が進展。アルバ先生から「修行できる所があるよ」と連絡。アルバ先生に打ち明けてから既に1年が経過していたため、山口さんとしてやはり無理なのかなと、諦めかけていたそうですが、情熱は冷めず、渡独を決意しました。その後、ドイツ大使館に行ってビザの取得など、渡航に必要な手続きを済ませ、1998年12月12日、50歳で小牧空港からドイツへ向かったのでした。長年勤めたセラミック会社は退職。不安よりも、「これでドイツパンを学べる楽しみ」の方が大きかったと言います。

しかし、ここで疑問が。山口さん本人にとっては念願の渡独ですが、残されるカタチになる家族、特に1970年の結婚以来、連れ添ってきた妻の智恵子さんの反応は、どうだったのでしょうか。「それが二つ返事で『いいよ』と」。当時、智恵子さんは小中学校の教員をしていたため、生活の心配はなかったということもあったのでしょうが、「実はそれには裏があってね」と山口さん。その裏とは「歳を取ったら田舎暮らしをする」という約束を取り付けることでした。智恵子さんは生まれも育ちも名古屋市内でしたが、子どもの頃は祖父母が住む東栄町にしょっちゅう遊びに来ていて、いつか東栄町のような豊かな自然に囲まれて暮らすのが夢でした。「そんなこともあって『あなたが夢を叶えたら、今度は私の夢叶えて』と」許可が出て、是が非でもドイツパンを勉強したい山口さんは「お安い御用とばかり、『よし、よし、分かった』と二つ返事で」承諾したのでした。

◆ドイツ人に認められた本物のドイツパン

紹介されたのは、ミンデンという都市にあるベルクマンというパンの製造販売をしている会社。受け入れは非常にスムーズだったそうで、これについて山口さんは「アルバ先生もそうですが、向こうでは、間口は広い。本人の意思を尊重し、年齢とか関係なく受け入れてくれる。でも、その先は本人次第」とドイツ人気質を教えてくれました。また、ドイツでは職業が厳格に守られていて、徒弟制度が色濃く残っていました。これについても「手取り足取り教えてくれるなんてことはありません。でも、質問すれば答えてくれる。そこも本人次第」なのだそうです。

そうして念願のパン作りの修行が始まりました。山口さんはパンのことをまったく知らなかったため、15、6歳の少年たちに混じって掃除、洗い物といった見習い仕事からスタートしました。それは覚悟していたものの、困ったのが言葉。というのも「私が習ってきたドイツ語は丁寧な言葉でしたが、職人言葉は違います。日本語で『これを片付けてくれますか』ではなく、『これ、かたしとけ』というようなもの。理解できるまで1年位かかった」そうです。ある時、「一緒に働く少年たちから『山口がやるようにとマスターが言っていた』と」言われるまま、床掃除をしていた山口さん。そこに姿を見せた親方が「私に『何で山口が床掃除をしている』と。私は正直に『彼らに言われて』と話した」ところ、実は少年たちに命じられていた仕事だったことが判明。山口さんが職人言葉を完全に理解していないのをいいことに押し付けていたのでした。「彼らは相当怒っていましたけどね」と述懐します。

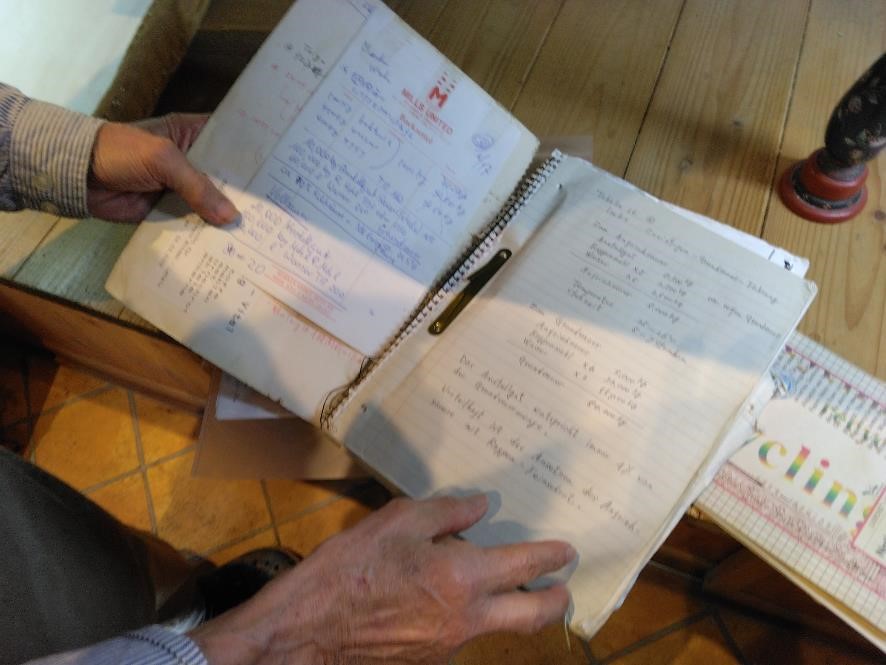

ドイツでパン屋を開業できる技量を持てるようになるまで、通常は10年位。ところが山口さんは3年半程で、「もう帰っていいぞ」と。要するにもう教えることはない、ということでした。これてついては「別に私が優秀だったわけではなく、単に休まなかったから。というのも当時、ドイツでは病欠は2日まで診断書が要らなかった。だからいろんな部門で病欠者が出ると、『あっちに行って』『こっちに入って』と。それが功を奏して、様々な部門を経験することができて。その度にその日の作業内容を覚えておいて、下宿に戻ってからメモを取りました」。しかし、配合の仕事はなかなか巡ってこなかった。それだけ重要な工程だということでしょう。それでも結構、役に立つと評価され、「3年目に入る頃には配合の部門にも入ることができて。その時にあからさまにメモを取るのは憚られたため、担当したパンの材料名と分量を頭に入れ、戻ってから忘れないうちにメモを取り、翌日、同じ商品が出た時に確認するというようなことをしていました。要するに盗んだんです」と笑って話してくれました。つまり、人の3倍働いたから、通常10年のところ1/3の3年半弱で全工程の修業が終了したということです。

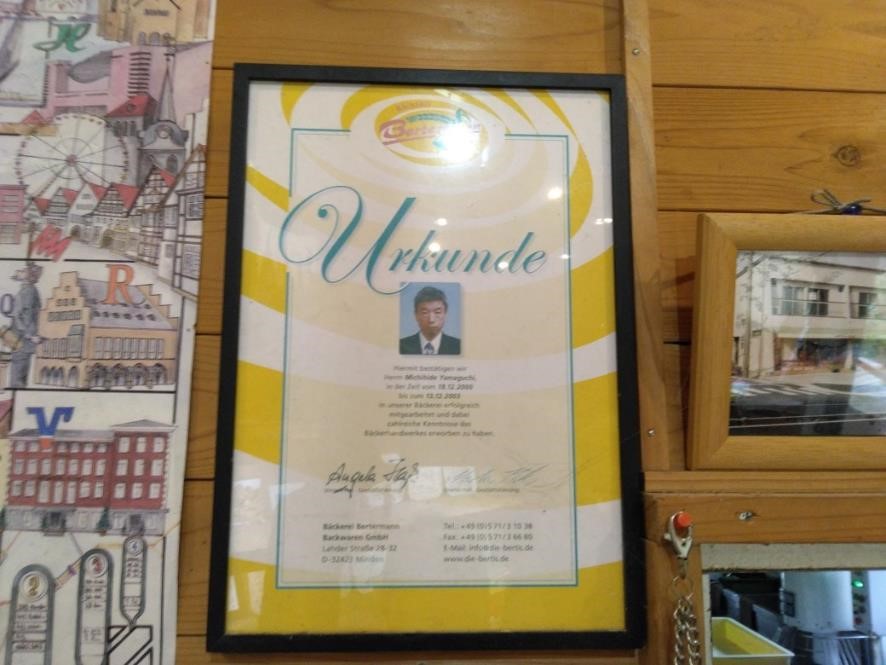

その後、「中途半端だから」と半年の延長を志願し、4年間に及ぶ修行は終了しました。ただ、マイスターの試験について、親方は「日本では要らないだろう」ということで、受けなかったものの、「その代わりに証明はしてやる」ということで、マイスターと同等の技量があることを公的に認める証明書が発行され、受領しました。

ドイツでのパン修行を終えて帰国。山口さんとしては「せっかく修行してきたから、活かしたい。自分の習ってきたことが、どこまで通用するのか見極めたい」との思いから名古屋市の緑区で開業しました。店の名前は「ベッケライミンデン」。ベッケライは英語でいうベーカリーで、ミンデンは自分の修行した場所の名前。要するに「ミンデンのパン屋」という意味。当時、名古屋でもドイツパンは珍しく、テレビなどでも取り上げられましたが、転機となったのは、2005年に開催された『愛・地球博』。ドイツパビリオンの関係者や名古屋近辺に住んでいるドイツ人が来てくれるようになるなど、徐々に認知度は高まって行きました。そんなある日、名古屋に駐在していたドイツ人ビジネスマンが、ドイツに帰る前日に来店。山口さんが「明日帰るのに、どうして?」と尋ねたところ、「ドイツにいる後任に、日本に行っても心配するな。こういうパンがあるから大丈夫だと伝えるため」と回答。また、別のドイツ人は、ドイツに残してきた奥さんに「食べ物のことは心配するな。こんなパンを食べていると言うために持って帰る」と。ドイツ人がそうまで言ってくれるということは、『ドイツ風パン』ではなく、『ドイツパン』だと認められたと確信。この出来事がきっかけで、「これから自分の作っているパンはドイツパンですと胸を張って言える」と思い、ドイツパン職人として続けていく自信を持ったのだそうです。

◆妻との約束を果たすべく、豊根村への移住

ドイツパン職人として自信をつけた山口さん。今度は智恵子さんの夢を叶える番です。場所は山口さんがサラリーマン時代、豊根村に夏の遊び場として購入していた土地。「当時は前の道はなかったし、川にも木の小さな橋が架かっているだけ」だったそうですが、「妻もここのイメージだった」ため、名古屋の店を閉めて移住。坂宇場川に程近い山の中に建つ一軒家を改装し、『ベッケライミンデン』を新たにオープンしました。

移住した当時の豊根は人口1500人ほど。既に高齢化が進んでいて、硬いイメージのあるドイツパンは、なかなか地域の人たちには浸透しませんでした。「私はドイツでしかパンの修行をしていないので、ドイツパンの作り方しか知らない。だからアンパンとか、菓子パンとかは作れないし、作る気もなかった」と言う山口さん。しかし、智恵子さんは「田舎へ来て、受け入れられるためには、アンパンとかも作った方がいいんじゃない?」とアドバイス。そうしてドイツパンの生地でアンパンをつくったところ、「この周辺は法事に饅頭じゃなくて、アンパンを配る風習があるようで、法事用のアンパンを50個とか注文が」入ったこともあったそうで、それをきっかけにドイツパンを買ってくれるようになり、徐々に浸透。今ではすっかり地域に溶け込み、区長も任されているそうです。

名古屋で開業した時、ふと「これって今までやってきたことと、何も変わっていないと気づいた」と言う山口さん。「セラミックをやっていた時は、材料を測って、添加物を混ぜて、練って、型にはめて焼き上げていた。これはパンも同じ。違うのは材料と温度ぐらい。ライ麦粉を練ってカタチをつくってオーブンで焼く。セラミックは1200度、パンは250度。やっていることは何も変わらない」ことだったと。「自分では異次元の世界に飛び込んだみたいなことを言っていながら、やっていることを何も変わっていなかったじゃないかって」と笑い飛ばします。

論語によれば「知命」と言われる50歳。知命とは自分の人生が何のためにあるのかを意識するようになる年齢。サラリーマンとして、技術者・研究者として歩んできて、50歳になって挑戦する道を選んだ山口さん。純粋な好奇心から単身ドイツへ渡り、誰よりも真面目に修行して、本場のドイツ人も認める本物のドイツパンを奥三河の山間の店で丁寧につくり、提供。開店している週末(金土日)は、愛知県内だけでなく、浜松からも多くのお客さんで賑わい、昼には完売してしまうほど。地元の皆さんからは「なくなったら困るよ」と言われているそうです。先のことは未定とのことですが、山口さんにとって豊根村でドイツパンを焼くことが天命であるに違いありません。

取材を終えて

取材終了後、4種類の本格ドイツパンと、豊根に移ってから作り始めたアンパンとクリームチーズパンを購入。帰宅するやいなや早速、食べてみることに。持った瞬間、一般的なパンとは異なるズシリとした感触が伝わってきました。パンを持って “しっかりしている”あるいは“詰まっている”と感じたのは初めてでした。ヨーロッパ北部のどんよりとした空を思わせる灰色がかった色は、白いパンを見慣れていると少し違和感があるかもしれません。まずは素の味を確かめるため、何もつけずに一口。山口さんの説明通り、しっかりとした歯応えがあり、ライ麦の特徴なのでしょうか、仄かな酸味が新鮮で、鼻に抜ける香りも独特。素朴で無骨な見た目だけど、噛むほどに味わいが深くなっていく。ひょっとしたらドイツ人気質や民族性を表しているのかなとも感じました。

実際に山口さんのドイツパンを食べてみて、改めて感じたのが、人生もそろそろ終盤に入ろうかという50歳にして、それまで積み上げてきたキャリアを捨て、まったく新しいことにチャレンジする決断をした山口さんの勇気と行動力、それを許した智恵子さんの度量の大きさでした。そして、挑戦することに年齢は関係なく、真剣に取り組めば花を咲かせることもできる。そんな勇気をもらえた取材でした。

| 企業名 | ベッケライ ミンデン |

|---|---|

| 住所 | 愛知県 北設楽郡豊根村上黒川字柿平22 |

| 電話番号 | 0536-85-1234 |

| 定休日 | 月・火・水・木曜日 |

| 代表者名 | 山口 美知英 |

| FAX番号 | 0536-85-1234 |

| 営業時間 | 焼き上がりAM9:30頃~売り切れ次第終了 |

| 主要商品 | ドイツパン各種 |

| 交通・アクセス | 国道151号線塩瀬バス停南橋を渡って150m先 |

| 冬期休業のお知らせ | 令和6年12月23日(月)から令和7年3月20日(木)まで |